Ce blog n’est plus mis à jour, retrouvez tous mes nouveaux articles sur mon nouveau site internet www.sisyphe-avocats.fr :

Ce blog n’est plus mis à jour, retrouvez tous mes nouveaux articles sur mon nouveau site internet www.sisyphe-avocats.fr :

L’installation des crèches de Noël dans les mairies (comme dans tout autre bâtiment public) se situe à la croisée de deux impératifs :

Ces deux exigences paraissent, de prime abord, difficilement conciliables, même si le Conseil d’Etat a démontré en 2013 qu’une interdépendance les liait : « L’exigence de neutralité religieuse du service public a pour objet de protéger la liberté de conscience des usagers de ce service ».

À l’instar des menus différenciés dans les cantines scolaires, du port ostentatoire de signes religieux dans l’espace public, ou des carrés confessionnels dans les cimetières, l’installation d’une crèche de Noël dans une mairie fait réagir.

Alors que certains voient en la matière une simple affirmation des « racines chrétiennes de la France », qu’il conviendrait d’assumer, d’autres se sentent heurtés dans leurs propres croyances (par définition non chrétiennes), et donc exclus de la communauté républicaine qu’incarne le service public.

À l’approche des fêtes de fin d’année, un point juridique sur la question nous est apparu pertinent.

1/ Que dit le Conseil d’État sur la question ?

Saisi par une association « athée » de la question de la légalité de l’installation d’une crèche de Noël dans le hall d’un hôtel de ville et d’un hôtel de département, le Conseil d’Etat a clarifié sans ambiguïté cette question sensible par deux décisions en date du 9 novembre 2016 (CE, 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n° 395122 ; CE, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223).

Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé le principe : la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat interdit d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur, et dans, les bâtiments publics (Article 28).

Par conséquent, d’aucuns pourraient penser que l’installation d’une crèche de Noël (symbolisant, faut-il le rappeler, le berceau du Christ – Évangile selon Saint Luc, chapitre 2) dans une mairie irait directement à l’encontre de cette disposition législative et serait donc prohibée.

Il n’en est rien.

En effet, selon le Conseil d’Etat, une crèche de Noël ne présente plus, dans notre société contemporaine, un caractère strictement religieux.

En quelque sorte, selon la Haute juridiction administrative, la crèche de Noël doit être regardée comme déchristianisée, c’est à dire, de nos jours, comme une simple décoration de Noël (au sens traditionnel, ou commercial), et non comme une composante d’un prosélytisme chrétien :

« […] Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année […] » (395122).

Par conséquent, et fort logiquement, le Conseil d’Etat considère que l’installation d’une crèche de Noël dans un bâtiment public n’est pas, en soi, interdite par la loi.

2/ Les réserves du Conseil d’Etat

Maniant l’art du syllogisme imparfait, le Conseil d’Etat a toutefois expliqué que si cette installation n’est pas, par nature, illégale, elle n’est pas pour autant de facto systématiquement autorisée.

En effet, selon le juge administratif, l’installation d’une crèche par une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse.

Doivent être pris en compte, pour porter cette appréciation :

Saisi de la question au contentieux par un administré, le juge du fond (Tribunal administratif) appréciera donc, le cas échéant, comment s’inscrit la crèche de Noël au sein de l’édifice public, au regard des quatre critères susvisés :

Comme l’a résumé François Baroin, Président de l’Association des maires de France, par une formule, le juge cherchera ainsi à savoir si la crèche est « cultuelle ou culturelle » (La Croix, 10/11/16).

On note par ailleurs, au regard de la rédaction des décisions du Conseil d’Etat, que l’appréciation du juge sera bien plus stricte lorsque la crèche sera située au sein d’un bâtiment public (ex : hall d’entrée de la mairie), qu’en extérieur (ex : sur la voie publique).

Nous disposons de peu de recul sur la question, mais des décisions jurisprudentielles intéressantes ont toutefois déjà été rendues :

On conseillera donc aux maires souhaitant installer une crèche de Noël au sein de leur mairie pour les fêtes de fin d’année de prendre en compte la position du Conseil d’Etat, et d’apprécier au préalable si leur installation présente un caractère culturel, artistique, ou festif sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Sous les réserves émises par la plus Haute juridiction administrative française, l’installation sera légale.

Nous regrettons que, sur ce sujet comme tant d’autres, des considérations politiques viennent troubler le juste équilibre trouvé par le juge administratif entre laïcité et respect des traditions françaises.

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public

Barreau de Lyon

Ligne directe : 07.64.08.45.41

pierrick.gardien@avocat-conseil.fr

Début novembre 2016, le Ministère de la santé a déployé une campagne nationale de « prévention du VIH » visible dans toutes les villes de plus de 20 000 habitants, notamment via affichage dans la rue, sur des bus et dans des centres commerciaux.

Cette campagne ministérielle, ciblant spécifiquement le public homosexuel masculin, n’en finit plus de faire polémique depuis lors, en raison, notamment, des slogans très suggestifs retenus :

Campagne du Ministère de la Santé – Novembre 2016

Les réactions de certains passants ont été immédiates, les citoyens s’offusquant, au nom de la protection de l’enfance, de la proximité de ces affiches avec des écoles :

https://twitter.com/NSevillia/status/799190776337100800

La presse rapporte que des opérations de « nettoyage » des affiches ministérielles vues comme « de propagande » ont été organisées, à proximité des écoles.

À tel point que la Ministre de la Santé elle-même a dû prendre la parole pour défendre la campagne initiée par son Ministère, afin d’éteindre la polémique :

En dépit de cette prise de parole ministérielle, les maires d’Aulnay-sous-bois (93) et d’Angers (49) ont été les premiers à prendre des arrêtés municipaux interdisant la campagne de santé publique susvisée, au nom, notamment, de la protection de l’enfance (BFMTV) mais aussi des « bonnes moeurs ».

Le maire d’Angers a ainsi rendu publique la lettre qu’il a adressée à la société JC DECAUX, lui enjoignant de retirer sans délai cette campagne d’affichage sur tous les supports de la ville d’Angers, directement aux abords des écoles et sur les parcours des bus scolaires :

Une telle situation pose une vraie question juridique de conflit de compétences entre deux personnes publiques distinctes, qui justifie le présent article :

Rappelons d’ores et déjà que, contrairement à une croyance répandue, l’Etat n’a pas (en théorie) l’ascendant juridique sur les collectivités territoriales : la libre administration de ces dernières est protégée constitutionnellement (article 72 de la Constitution). Les communes ne sont donc pas directement sous l’autorité de l’Etat (outre l’existence du « contrôle de légalité ») et peuvent donc prendre des décisions qui leur sont propres, en s’opposant, le cas échéant, de manière circonstanciée et justifiée, à l’autorité étatique.

Dans l’absolu, la seule volonté de l’Etat ne suffit donc pas pour imposer aux communes une campagne publicitaire, même présentée comme « de santé publique », ces dernières pouvant tout à fait essayer de s’y opposer, sur le fondement du principe de libre administration des collectivités territoriales.

L’opposition de la commune ne saurait toutefois, a contrario, pouvoir reposer sur sa seule volonté discrétionnaire :

En premier lieu, force est de constater, au cas d’espèce, que les premiers arrêtés municipaux publiés ne portent pas d’interdiction générale et absolue : les maires d’Aulnay-sous-bois et d’Angers ont tous deux prononcé l’interdiction de l’affichage de la campagne étatique seulement aux abords de leurs écoles, et sur les parcours des bus scolaires (et non sur l’ensemble de leur territoire), se prémunissant ainsi d’un premier risque d’illégalité de leur arrêté municipal.

En deuxième lieu, si le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité et d’enseignes est protégé en France (article L581-1 du Code de l’environnement), il est indéniable que le maire dispose tout à fait, tant au titre de ses pouvoirs de police, que de la clause générale de compétence de la commune (en s’appuyant sur son conseil municipal), de prérogatives liées à la protection de l’enfance sur son territoire (et plus encore depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance) pouvant légalement y faire obstacle. La protection de la morale publique, composante de l’ordre public, paraît par ailleurs plus délicate à manier, mais elle existe (CE 18 décembre 1959, Société « les films Lutetia », n°36385).

Toute la difficulté de la réponse à apporter à la question posée par cet article tient toutefois à la délicate qualification juridique des faits en l’espèce : la campagne publicitaire du Ministère de la Santé porte-t-elle atteinte à la nécessaire protection de l’enfance sur le territoire des communes, ou bouleverse-t-elle l’ordre public établi sur ces dernières ?

Si la réponse est oui, les arrêtés municipaux pourraient être justifiés ; si la réponse est non, ils pourraient être annulés.

Il n’appartient qu’au juge administratif, éventuellement saisi (au besoin, en référé), de répondre à cette question. Nous ne sommes pas dupes de l’instrumentalisation politique opérée sur ces arrêtés. Mais nous estimons pour notre part, d’un point de vue strictement juridique, au regard de l’hypersexualisation des affiches en question, de leur caractère suggestif, et de leur proximité géographique immédiate avec des écoles, que la légalité des arrêtés municipaux pourrait se défendre, en tant qu’elle se fonde sur la protection de l’enfance, et que le périmètre de l’interdiction est limité (a minima, elle se plaide). Car en réalité, contrairement au faux débat qui s’est installé, ce n’est naturellement pas l’homosexualité qui est en cause dans les affiches du ministère de la santé, mais leur caractère sexué, et leur proximité géographique immédiate avec des écoles.

Nous regrettons toutefois que cette typologie d’arrêtés municipaux, et la polémique engendrée cible une campagne étatique de santé publique, alors que de nombreuses publicités « classiques », chaque jour plus sexualisées, mériteraient systématiquement des interdictions similaires près des écoles de la part des pouvoirs publics.

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public

Barreau de Lyon

Ligne directe : 07.64.08.45.41

pierrick.gardien@avocat-conseil.fr

Jour après jour depuis l’incident du 8 octobre (jet de cocktail Molotov à la cité Grande Borne dans l’Essonne), les manifestations de policiers se répètent partout en France, sur la base de revendications qui peuvent s’entendre (baisse des effectifs, manque de moyens, demande d’instauration d’une présomption de légitime défense).

Force est toutefois de constater que toutes ces manifestations présentent un caractère « sauvage » dans la mesure où :

Comme toute liberté, la liberté de manifester est pourtant un droit qui s’exerce dans les limites de la loi, et de la protection de l’ordre public.

Par conséquent, toute manifestation emportant occupation du domaine public (voirie publique) implique une déclaration préalable aux autorités compétentes, à savoir le maire, ou le Préfet (en fonction de l’ampleur de l’événement envisagé) 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date de la manifestation (deux mois avant à Paris) (Articles L211-1 à 4 du Code de la sécurité intérieure).

Cette déclaration doit comporter :

La demande fait alors l’objet d’une instruction par les pouvoirs publics, qui s’assurent que l’événement intervienne dans le respect de l’ordre public (s’agissant notamment de la sécurité des biens, des personnes, des services de secours mis en place, des assurances nécessaires, etc.).

Puis les autorités compétentes délivrent à l’organisateur de l’événement une autorisation qui peut impliquer des obligations (quant aux parcours, aux horaires, etc.), l’interdiction de la manifestation ne pouvant être justifiée que par le respect de l’ordre public.

Ainsi, une manifestation nocturne ne sera pas autorisée, prenant en considération les impératifs de l’ordre public (tranquillité publique).

Le fait d’organiser une manifestation publique sans autorisation est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende (Article 431-9 du Code Pénal).

Compte tenu du cadre législatif et réglementaire rappelé, on comprend mal pourquoi les policiers piétinent allègrement, et avec constance, les formalités administratives requises pour l’organisation de leurs propres manifestations.

Est-il par ailleurs nécessaire de rappeler que la liberté de manifester ne saurait pouvoir s’exercer sur le temps de service des agents, ni impliquer l’utilisation des moyens du service (uniformes, brassards, véhicules de service), sauf à prendre le risque d’une sanction disciplinaire en application des dispositions statutaires applicables à la fonction publique d’Etat ?

Ou que la « grève du zèle » assumée par certains policiers pourrait s’assimiler au mieux comme un manquement déontologique, au pire comme une violation du devoir d’obéissance du fonctionnaire ?

Plus encore, que le Code de déontologie de la Police nationale (Article R.434-29) interdit purement et simplement le droit de manifester pendant les heures de service (sur le fondement de l’impérative obligation de neutralité qui leur incombe) ?

L’image d’un « deux poids deux mesures » donnée par des policiers ne prenant pas la peine de respecter la loi qu’ils sont pourtant censés faire appliquer chaque jour est plus que regrettable. Ce, d’autant plus dans une période de défiance généralisée des citoyens envers l’autorité. Au surplus, une telle violation des règles applicables dessert les propres revendications des agents.

Gageons que les policiers sauront rectifier le tir à l’avenir pour l’organisation de leurs manifestations, la loi française étant la même pour tous (Article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789).

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public

Barreau de Lyon

Ligne directe : 07.64.08.45.41

pierrick.gardien@avocat-conseil.fr

Le démantèlement programmé de la « jungle » de Calais pose la délicate question de la répartition de ses quelques 10.000 occupants dans les régions françaises. Le plan « Cazeneuve » propose une répartition de ces migrants dans les communes, en adéquation avec les capacités d’accueil de ces dernières, ce qui n’est pas sans susciter une forte opposition locale.

C’est dans ce contexte que le maire d’Allex (Drôme), une commune de 2.500 habitants, a souhaité organiser un référendum local sur l’accueil de 50 migrants envoyés par l’Etat sur le territoire de sa commune. Si l’opportunité politique d’une telle consultation se comprend aisément, se pose nécessairement la question de sa légalité juridique.

Le référendum local est encadré par l’article 72-1 de la Constitution, précisé par les articles LO1112-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoient une procédure assez simple :

Tout projet ne peut toutefois pas donner lieu à référendum local dans la mesure où le champ d’application de telles consultations est limité par la loi :

Au cas d’espèce, le maire de la commune d’Allex a proposé à son conseil municipal, qui l’a accepté, d’organiser un référendum local sur l’accueil de migrants dans la commune, respectant ainsi la procédure susvisée du CGCT en la matière. Toutefois, il ne fait aucun doute que l’hébergement d’urgence (compétence dont relève l’accueil de migrants sur un territoire) est une compétente étatique, qui ne relève donc pas de la compétence de la commune, malgré la décentralisation.

Saisi en urgence par le Préfet de la Drôme, le Tribunal administratif de Grenoble a donc logiquement suspendu l’organisation du référendum local prévu à Allex, pour violation d’une condition de fond du référendum local, posée par le CGCT.

Le maire d’ #Allex Gérard Crozier a annoncé ce matin devant la presse l’annulation du #referendum sur le centre d’accueil de #migrants

— France 3 Rhône-Alpes (@F3Rhone_Alpes) October 1, 2016

L’exemple d’Allex démontre ainsi, s’il était besoin, que le maire ne peut pas, en l’état actuel du droit, organiser de référendum (décisionnel) local sur l’accueil de migrants dans sa commune.

Seule une évolution législative pourrait changer la donne en la matière en élargissant les possibilités de recours, pour l’exécutif local à ce procédé de démocratie directe, ou en permettant à l’Etat d’organiser des consultations locales sur tous sujets (la compétence de l’Etat étant limitée en la matière aux grands projets avec un impact environnemental, comme à Notre-Dame-des-Landes).

Nul doute que cette impasse juridique ne calmera pas les tensions sur l’accueil des migrants à l’échelon local.

**

Retrouvez mon intervention sur ce sujet sur Radio classique :

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public

Barreau de Lyon

Ligne directe : 07.64.08.45.41

pierrick.gardien@avocat-conseil.fr

After a summer of controversy, the Council of State (France’s highest administrative court) ruled that burkini bans are not legal, considering the current state of the law.

Indeed, French laws only prohibit the wearing:

Elsewhere in France, the wearing of conspicuous religious symbols is legal.

In its August 26th decision, the Court stated consequently that neither the principle of secularism, nor the health and safety could be sufficient legal basis for such bans. Moreover, the Court refused to consider that burkinis were likely to disturb public order on the beaches. Therefore, the Council of State suspended the burkini ban of Villeneuve-Loubet (the municipality concerned) in a ruling that will create precedent.

Be that as it may, the burkini bans of all the others municipalities are about to expire (at the end of August), since they were (for most) limited to the summer. As for the others, they should now be overturned by the local Courts, applying the Council of State ruling (the Administrative Tribunal of Nice was the first to overturn a bukini ban, August 30th, since the Council of State ruling). Mayors could also deliberately withdraw their decisions, which are unsound in law.

The only way to ban burkinis from now on in France will be to pass a law. However, it should not be as easy as it seems. Indeed, such a law would have to pass through the filter of the Constitutional Council, which is likely to take over the arguments already advanced by the Council of State. Some French politicians are therefore already proposing to amend the Constitution to ban burkinis everywhere.

Pierrick Gardien

Lawyer

Personal phone : +33(0)7.64.08.45.41

pierrick.gardien@avocat-conseil.fr

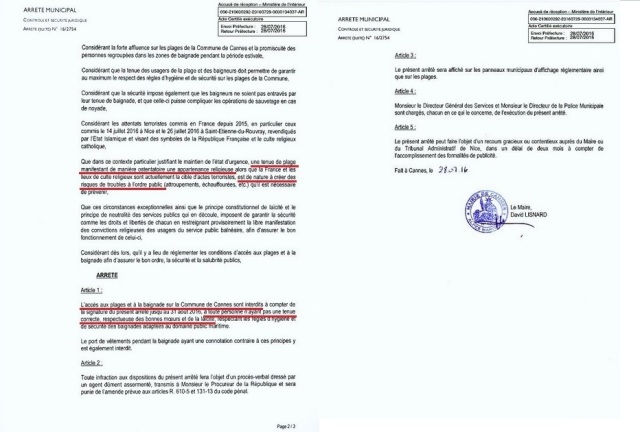

Par arrêté n°1612754 en date du 28 juillet 2016, le maire de Cannes a interdit l’accès aux plages et à la baignade sur le territoire de la commune jusqu’au 31 août 2016 à « toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime ».

Concrètement, cette interdiction, sanctionnée par une amende de 38 euros, vise le vêtement de bain destiné aux femmes musulmanes dit « burkini », qui couvre tout le corps de la tête aux pieds.

Une telle décision est-elle légale ?

L’arrêté municipal d’interdiction est motivé juridiquement sur différents fondements :

En premier lieu, la multiplication des fondements juridiques susceptibles de motiver l’arrêté démontre par elle-même une certaine fragilité de ce dernier.

En premier lieu, la multiplication des fondements juridiques susceptibles de motiver l’arrêté démontre par elle-même une certaine fragilité de ce dernier.

En deuxième lieu, la plupart des motivations juridiques avancées dans l’arrêté sont fantaisistes.

Ainsi du fait que ladite tenue compliquerait les opérations de sauvetage en cas de noyade, qui prête à rire tant elle a peu de sens : le maire de Cannes envisage-t-il d’interdire également la plongée sous-marine et sa tenue associée sur le territoire de sa commune ?

Ainsi encore du principe de neutralité des services publics, qui ne s’applique pas aux usagers (sauf cas particulier de l’école publique) ou du principe constitutionnel de laïcité, qui ne peut constituer le fondement d’une interdiction de port de signe religieux dans l’espace public (hors cas particulier du voile intégral).

Nous passerons sur la notion de « bonnes mœurs », comme n’ayant pas réellement de consistance juridique en droit public de nos jours.

Le respect des règles d’hygiène est un fondement juridique plus sérieux, dans la mesure où il justifie déjà l’interdiction de la baignade habillée (donc du « burkini ») dans le règlement intérieur des piscines publiques françaises, au même titre que le short de bain pour les garçons. Il n’en demeure pas moins que s’appuyer sur les règles d’hygiène pour interdire un tel vêtement à la plage relève du non-sens le plus absolu.

En dernier lieu, le risque de trouble à l’ordre public nous apparaît comme le moyen juridique le plus sérieux quant à la légalité de l’arrêté en question. En effet, dans un contexte difficile d’attentats à répétition, le risque d’attroupements ou d’émeutes lié à une baignade en « burkini » pourrait être existant, sur des plages très fréquentées pendant l’été (par l’édiction d’un tel arrêté, et relativement au risque de trouble à l’ordre public, on peut d’ailleurs se demander dans quelle mesure la cause ne devient pas l’effet). Il apparaît cependant peu probable que le juge administratif considère que le risque de trouble est tel, que seule l’interdiction du maillot de bain islamique serait susceptible de maintenir l’ordre public sur les plages cannoises (rappellons que l’autorité compétente doit toujours, avant de prendre une mesure de police, s’interroger sur le caractère excessif, ou pas, de la mesure par rapport au risque de trouble à l’ordre public – CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 et 17520).

On note toutefois que l’interdiction instituée est limitée dans le temps (au 31 août) et donc pas générale et absolue, ce qui pourrait plaider en faveur de l’arrêté.

Il résulte néanmoins de ce qui précède que la légalité de l’arrêté du 28 juillet 2016 du maire de Cannes est plus qu’incertaine. Saisi de la question en référé suspension ou référé liberté, le juge administratif suspendrait très certainement cet arrêté dans les 48 heures de l’introduction de la requête (une requête en référé-liberté a d’ailleurs déjà été déposée par le « Collectif contre l’islamophobie » vendredi 12 août), avant une annulation au fond.

Soyons lucides, une telle interdiction, qui monopolise l’attention des médias en cette période creuse des vacances estivales, relève davantage de la sphère politique et médiatique, que juridique.

Enfin, au-delà du caractère peu dissuasif du montant de l’amende pour port de « burkini » (38 euros), on sait déjà que de riches particuliers ou des fonds étrangers prennent en charge ces amendes pour le compte des femmes verbalisées, à l’instar de ce qui se pratique pour le voile intégral, ce qui neutralise l’effet souhaité de l’interdiction.

Si un débat sur le port de telles tenues religieuses, à la plage ou plus généralement dans l’espace public peut tout à fait s’entendre, et est même sans doute souhaitable s’il est apaisé, on regrettera que ce type d’arrêtés municipaux pris à la va-vite, et mal ficelés juridiquement donnent paradoxalement une visibilité médiatique maximale aux comportements minoritaires qu’ils sont pourtant censés dénoncer.

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public

Barreau de Lyon

Ligne directe : 07.64.08.45.41

pierrick.gardien@avocat-conseil.fr

De manière traditionnelle, sauf en matière de travaux publics, les juridictions administratives ne peuvent être saisies que par voie de recours formé dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (Article R.421-1 du Code de justice administrative).

Par principe, ce délai de recours contre une décision administrative n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (Article R.421-5 du Code de justice administrative).

A défaut de mentions en ce sens dans la décision, le délai de recours de deux mois n’est pas opposable, c’est-à-dire qu’il ne court pas. Un administré pouvait donc par exemple tout à fait attaquer un acte administratif dix ans après la notification de ce dernier, si l’acte ne mentionnait pas en son sein les voies et délais de recours.

Par une décision de principe du 13 juillet 2016 (n° 387763), le Conseil d’Etat a souhaité encadrer cette situation. Se fondant sur le principe de sécurité juridique, la Haute juridiction a ainsi décidé que le non-respect de l’obligation de porter mention des voies et délais de recours dans les décisions administratives a toujours pour effet de rendre inopposable le délai de recours de deux mois, mais seulement pendant un « délai raisonnable » fixé à un an à compter de la notification de la décision.

Tout recours exercé contre un acte administratif plus d’un an après sa notification sera donc désormais irrecevable, et ce même si l’acte ne mentionne pas en son sein les voies et délais de recours.

On conseillera donc aux particuliers de bien surveiller les mentions portées sur les actes administratifs qui leur sont notifiés, en ne partant plus du principe que l’absence de mention des voies et délais de recours sur ces derniers a pour effet de laisser le délai de recours ouvert ad vitam æternam.

On rappellera enfin aux personnes publiques de bien veiller à faire figurer dans leurs décisions les voies et délais de recours, afin de rendre opposable aux administrés le délai de recours de deux mois : à défaut, une insécurité juridique, certes désormais limitée à un an, sera existante.

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public

Barreau de Lyon

Ligne directe : 07.64.08.45.41

pierrick.gardien@avocat-conseil.fr

Les électeurs de Loire-Atlantique ont dit « oui » à 55,17 % au référendum local organisé le dimanche 26 juin 2016 portant sur le transfert de l’aéroport de Nantes Atlantique à Notre-Dame-des-Landes (NDDL). Dès le résultat connu, le Premier Ministre annonçait la détermination de l’Etat à appliquer au plut tôt le « verdict des urnes ».

https://twitter.com/manuelvalls/status/747188910917296128

Il apparaît donc intéressant de s’interroger sur les solutions juridiques offertes aujourd’hui à l’Etat, en lien avec les collectivités territoriales concernées, pour faire avancer le projet, suite au vote des habitants de Loire-Atlantique.

Outre les expropriations, le principal point de blocage résulte de l’occupation de la zone d’aménagement différé (ZAD) de NDDL par plus de deux-cents personnes.

Si l’Etat répète que l’évacuation du site par la force n’est pas souhaitable (Reuters), il

n’aura sans doute pas le luxe du choix, à défaut de départ volontaire des occupants de ce secteur.

Comme l’a rappelé la Ministre de l’écologie début février sur France Inter, cette situation constituerait en effet juridiquement une « occupation sans titre du domaine public ».

En réalité, il y a fort à parier que l’occupation du site de NDDL porte effectivement en grande partie sur le domaine public, mais également sur des parcelles de domaine privé (seule une constation sur place permettra de s’assurer de la réalité de l’occupation). Cette distinction est importante dans la mesure où, en droit français, la procédure d’expulsion applicable dépend de la qualification juridique (privé / public) du terrain occupé.

Distinguons donc ces deux situations.

1. S’agissant de l’occupation illégale du domaine public à NDDL

L’occupation du domaine public est régie par le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Or l’article L.2122-1 de ce Code prévoit que : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».

Ce principe est d’ordre public, et ne saurait être remis en cause, même dans l’hypothèse où l’occupation du domaine public aurait été tolérée au fil du temps (CE, 23 février 1979, Association les amis de la table ronde, n°04467 ; CAA Paris, 5 avril 2007, n°04PA03088).

Il est indéniable que les 200 personnes auto-proclamées « ZADistes » présentes sur site ne disposent d’aucun titre les habilitant à occuper la zone.

Par voie de conséquences, ces individus doivent être considérés comme des occupants sans titre du domaine public.

Il appartient à l’Etat de mettre fin sans délai à cette occupation.

Toute personne publique est en effet juridiquement tenue de solliciter l’expulsion de tout occupant sans titre de son domaine public (obligation et non possibilité), sous peine d’engager sa responsabilité (CE, 20 juin 1980, Commune d’Ax-les-Thermes, n°04592 ; CAA Marseille, 23 juillet 1998, Paravisini, n°97MA01853).

En la matière, l’Etat est donc en situation de compétence liée, et ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire (TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2001, Société CODIAM, n°100642). Une personne publique ne peut en effet laisser perdurer une illégalité dont elle a connaissance, sous peine de commettre une faute (carence fautive).

Pour faire cesser l’occupation sans titre, l’Etat doit recourir au juge : il ne peut faire usage seul de l’exécution forcée, sous peine de commettre une voie de fait (on se rappelle l’affaire dite « des paillotes » de Corse en avril 1999).

L’expulsion des occupants sans titre s’opère ainsi par l’intermédiaire du référé-mesures utiles porté devant le juge administratif. L’article L521-3 du Code de Justice Administrative (CJA) dispose en la matière qu’ : « en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

La mise en œuvre d’une telle action supposera toutefois pour l’Etat de démontrer, dans le cadre de la requête :

En l’espèce, l’utilité de la mesure ne fait guère de doute.

Par ailleurs, le résultat du référendum de dimanche sera un élément de poids pour démontrer l’absence de contestation sérieuse, même si des recours en appel sont encore à ce jour envisagés par les opposants au projet.

Enfin, la condition d’urgence est traditionnellement appréciée de manière très restrictive par le juge, et pourrait être la plus difficile à remplir en l’espèce. Si l’Etat choisissait de s’engager dans cette voie, il conviendrait en effet de démontrer l’urgence au titre, le cas échéant :

Ceci supposera donc de disposer d’éléments sérieux à avancer au juge dans une telle action et démontrant l’urgence, pour un projet engagé juridiquement depuis 2008.

Le juge pourra alors, dans les meilleurs délais (Article L511-1 CJA), et, au besoin, sous astreinte (Article L911-3 CJA), ordonner aux occupants sans titre de libérer les lieux (domaine public occupé) s’il considère que les trois conditions sont remplies.

Le concours de la force publique pourra alors, le cas échéant, être requis pour libérer le site.

2. S’agissant de l’occupation illégale du domaine privé à NDDL

Comme en matière d’occupation sans titre du domaine public, l’Etat (exécutif) ne peut se faire justice seul au nom du principe de séparation des pouvoirs et aura besoin du juge pour libérer les terrains occupés de son domaine privé (le cas échéant).

Il est établi que des relevés d’identité préalables des occupants sont inenvisageables en pratique à NDDL, tant la situation apparaît tendue, ce qui rend sans intérêt les procédures privées de requête à fin de constat, et l’expulsion par voie d’assignation.

Par suite, l’évacuation de terrains du domaine privé occupés illégalement par des personnes non-identifiées s’opère classiquement par l’intermédiaire du juge judiciaire via une requête à fin d’expulsion présentée devant le Président du Tribunal de grande instance (TGI) du lieu de l’occupation.

L’ordonnance rendue par ce dernier étant exécutoire de plein droit (Article 495 du Code de procédure civile), le concours de la force publique pourra être requis pour obtenir rapidement la libération des lieux après commandement de quitter les lieux signifié par huissier, à défaut d’obtempération des occupants sans titre.

Enfin, la voie pénale pourrait s’envisager dans l’hypothèse d’une violation de domicile avec voie de fait, qui pourrait être caractérisée s’agissant, par exemple, d’occupation illégale de corps de ferme sur site (Article 38 Loi DALO).

***

Si le chiffre de 1.500 CRS mobilisés sur plusieurs semaines pour reprendre possession de la zone est déjà évoqué (BFMTV), le précédent de l’évacuation de l’occupation illicite du « Barrage de SIVENS » incite l’Etat à la plus grande prudence en la matière.

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public

Barreau de Lyon

Ligne directe : 07.64.08.45.41

pierrick.gardien@avocat-conseil.fr

À l’échelon européen, l’article 50 du traité de Lisbonne institue un mécanisme de retrait volontaire et unilatéral de l’Union Européenne : « Tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l’Union ».

On constate donc, à la lecture de cet article, que le droit européen renvoie chaque État membre à ses propres normes juridiques pour décider, ou pas, de sortir de l’UE.

Dans ce cadre, et suite au retrait du Royaume-Uni de l’UE (« Brexit ») il apparaît intéressant de se demander si l’hypothèse d’un référendum sur le « Frexit » serait juridiquement possible en France, comme certains responsables politiques l’envisagent déjà.

Les règles constitutionnelles françaises autorisent le Président de la République à organiser un référendum dans des domaines limités.

Ainsi de :

Si la sortie de la France de l’Union Européenne n’est pas expressément prévue dans cette liste des domaines référendaires, les termes utilisés par la Constitution sont suffisamment vagues pour que le Président de la République puisse organiser un référendum sur cette question (notamment sur le fondement de l’article 88-5, entendu au sens large).

Au surplus, de jurisprudence constante, ni le Conseil Constitutionnel, ni le juge administratif ne s’autorisent à contrôler (au fond) la décision par laquelle le Président de la République décide d’organiser un référendum, sur le fondement, notamment, de la souveraineté du peuple (Conseil Constitutionnel, Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962) et de la notion d’ « acte de gouvernement » (CE, Ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens, n°55049).

Il est donc possible d’affirmer qu’à l’instar du Royaume-Uni, le droit français permet l’organisation d’un référendum portant sur la question suivante : « La France doit-elle rester membre de l’Union européenne ou quitter l’Union européenne ? ».

Le cas échéant, sur le fondement de l’article 50 du traité de Lisbonne, les institutions européennes se borneront à entériner la volonté de la France, exprimée dans le cadre d’un tel référendum, sans possibilité de s’y opposer.

Gageons que cette question sera centrale dans la campagne pour les élections présidentielles françaises de 2017.

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public

Barreau de Lyon

Ligne directe : 07.64.08.45.41

pierrick.gardien@avocat-conseil.fr